Open Access Strategien

• Gold: Erstveröffentlichung in einem Open-Access-Medium mit einem Peer-Review-Verfahren, für Autor:innen können Gebühren (Article Processing Charges) anfallen, die meistens aus Instituts- oder Projektmitteln bezahlt werden.

• Diamond: Wie Gold, es fallen keinerlei Kosten für Autor:innen und Leser:innen an.

• Grün: Zweitveröffentlichung, Parallelveröffentlichung oder Selbstarchivierung von wissenschaftlichen Publikationen auf privaten Websites oder Institutswebsites. Die Kopie der zuvor publizierten Arbeit ist damit öffentlich frei zugänglich.

• Bronze: Wissenschaftliche Artikel sind auf Verlagswebseiten frei zugänglich, jedoch nicht ausdrücklich unter freier Lizenz veröffentlicht. Über das Lesen hinaus gibt es keine Nachnutzungsmöglichkeiten und keine Garantie auf Langzeitverfügbarkeit.

• Hybrides Publizieren: Veröffentlichung in einem kommerziellen Journal, der Open-Access-Status wird gegen einen Aufpreis (Article Processing Charges) vom Autor/der Autorin erkauft.

Die BUA hat eine umfassende Prioritätenliste zur Umsetzung des Leitbilds für eine Offene Wissenschaft beschlossen. Diese können Sie hier nachlesen.

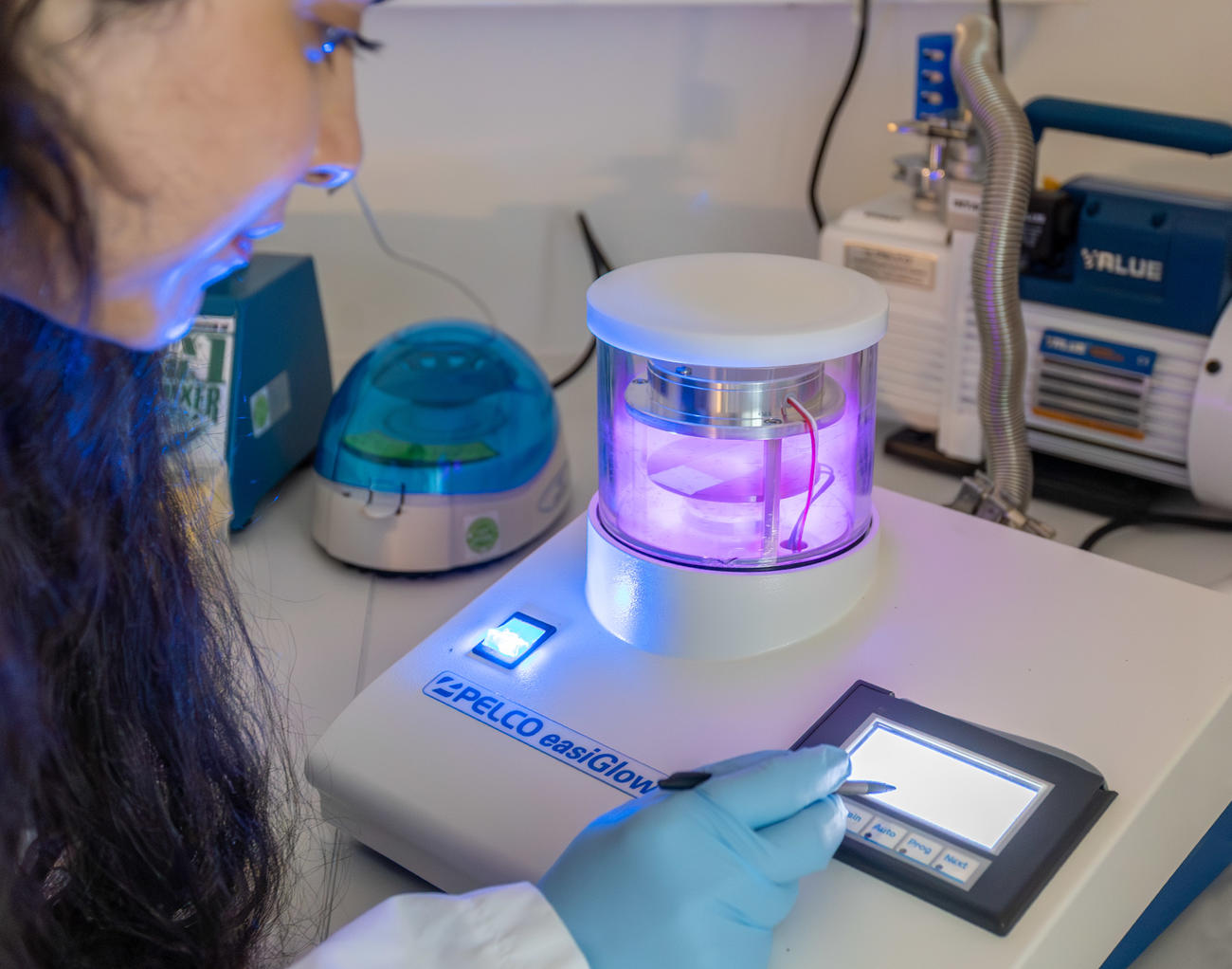

Service für Forschung: Das Alliance Center für Electron Microscopy zeigt, wie Sharing Resources in der Hauptsstadt gelingt

Das Alliance Center Electron Microscopy (ACEM) der Berlin University Alliance (BUA) ist ein gemeinsames, virtuelles Gerätezentrum der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Es fördert die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Partnerinstitutionen und vereinheitlicht den Zugang zu Elektronenmikroskopie-Ressourcen. Dabei steht das ACEM allen Forschenden der BUA offen.

„Das Besondere am ACEM ist seine Interdisziplinarität“, erzählt ACEM-Sprecher Matthias Ochs. „Es verbindet traditionell getrennte Welten innerhalb der Elektronenmikroskopie, nämlich die physikalisch-materialwissenschaftliche mit der lebenswissenschaftlichen.“ Dies schaffe ein einmaliges Spektrum an Expertise, Geräten und Methoden, „ganz im Sinne des BUA-Mottos ‚Crossing Boundaries‘, so Ochs.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem wissenschaftlichen Nachwuchs, erklärt er. „Auch wenn sie bisher noch nicht über eigene Mittel zur Nutzung unserer Einrichtungen verfügen, können Nachwuchsforschende mit wenig Aufwand eine Anschubfinanzierung erhalten, die ihnen diese Nutzung ermöglicht.“

Das ACEM entwickelt die gemeinsame Infrastruktur kontinuierlich weiter. Lag der Schwerpunkt bislang auf dem Öffnen der vorhandenen Infrastruktur der einzelnen Einrichtungen für den gesamten BUA-Raum (Sharing Resources), soll in der kommenden Förderphase die gemeinsame Anschaffung neuer Infrastruktur im Fokus stehen (Joint Resources). „Statt dass jeder der vier Verbundpartnerinnen versucht, allein ein bestimmtes neues Gerät zu beantragen und damit untereinander Konkurrenz entsteht“, erklärt ACEM-Sprecher Ochs, „stimmt man sich ab, ob nicht ein Gerät dieses Typs BUA-weit ausreicht, um den Bedarf zu decken.“ Das ist nicht nur finanziell sinnvoll, sondern auch ressourcentechnisch nachhaltig.

Ein erster Schritt ist mit der Anschaffung einer neuen Core Facility geschafft. Core Facilities sind zentrale Serviceeinrichtungen im Exzellenzverbund, die Forschenden aller Verbundpartnerinnen den Zugang zu spezialisierter Technologie, Geräten und Expertise ermöglichen. Ab Anfang 2026 steht Forschenden in der BUA nun erstmals modernste Massenspektrometrie-Technologie zur Verfügung. Damit können Forschende der Berliner Exzellenzcluster NeuroCure und ImmunoPreCept Proteine in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Tiefe analysieren und in Bereichen wie individualisierten Medizin bedeutende Fortschritte erzielen. Zur Pressemitteilung

Sharing Resources, Sharing Knowlegde: Open Access

„Engage with Fungi“ - die erste Monografie von BerlinUP. Das Buch berichtet, wie die Kreativitätsmotoren Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft in Zukunft zusammengeführt werden und was wir von Pilzen lernen können.

Der BUA-Schwerpunkt "Sharing Resources" geht weit über die gemeinsame Nutzung physischer Infrastruktur hinaus. Neben Laboren, Forschungsgeräten oder technischen Fachkräften umfasst das Konzept auch die Teilhabe an geistigen Ressourcen – etwa wissenschaftlichen Daten, Fachartikeln und Publikationsplattformen. Mit Initiativen wie dem Open-Access-Verlag Berlin Universities Publishing (Berlin UP) fördert die BUA den freien Zugang zu Wissen und unterstützt Forschende dabei, ihre Ergebnisse transparent und nachhaltig zu veröffentlichen. So wird geteiltes Wissen zu einem zentralen Motor wissenschaftlicher Innovation und Zusammenarbeit in Berlin.

Dr. Andreas Brandtner ist jemand, der den Open-Access-Gedanken nicht nur begrüßt, sondern auch daran arbeitet, ihn in die Tat umzusetzen. Gefördert von der Berlin University Alliance (BUA) gründete der Leiter der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin (FU Berlin) gemeinsam mit den Bibliotheksleitungen der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin kürzlich den Universitätsverlag „Berlin Universities Publishing“ (BerlinUP) als Open-Access-Verlag.

Mittlerweile ist der Verlag mit über 20 Buchtiteln und 12 Zeitschriften aus allen vier Einrichtungen erfolgreich gestartet. Fragt man Andreas Brandtner nach der Veröffentlichung, die ihm besonders am Herzen liegt, kommt die Antwort prompt: „Es ist das erste Buch: „Engage with Fungi“ von Vera Meyer und Sven Peiffer. Es ist interdisziplinär ausgerichtet, behandelt ein spannendes und witziges Thema und vertritt auch den Open-Science-Gedanken.“

„Gerade in Berlin haben wir schon sehr frühzeitig begonnen, über Open Access nachzudenken“, sagt Brandtner. Die von deutschen und internationalen Forschungsorganisationen 2003 beschlossene „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ etwa gilt als Meilenstein der Open-Access-Bewegung. Im Jahr 2015 verabschiedete das Land Berlin eine Open-Access-Strategie mit dem Ziel, wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Daten zum kulturellen Erbe öffentlich zugänglich und nutzbar zu machen. Kurze Zeit später entstand an der FU Berlin das Open-Access-Büro Berlin, das die Berliner wissenschaftlichen und kulturellen Landeseinrichtungen dabei unterstützt, die Open-Access-Strategie umzusetzen.

Viel Zuspruch aus der Wissenschaft

Daran anknüpfend startete 2019 das Projekt Berlin Universities Publishing – zunächst als gemeinsame Publikationsplattform der vier BUA-Verbundpartnerinnen – mit Fördermitteln des Exzellenzverbunds. „Die Starthilfe durch Exzellenzmittel war enorm wichtig, sonst hätten wir dieses Projekt nicht stemmen können“, betont Andreas Brandtner. Alle vier beteiligten Universitätsbibliotheken konnten Personal einstellen und die notwendigen Strukturen eines zukünftigen Open-Access-Verlags aufbauen. Die Idee eines Universitätsverlags stieß in der Wissenschaftscommunity auf viel Zuspruch: „Forschende aller vier BUA-Einrichtungen fanden es wichtig, neue Publikationswege anzubieten und hatten ein ganz ausgeprägtes Interesse an unseren Plänen“, erinnert sich Andreas Brandtner, der in der Wissenschaft generell den zunehmenden Wunsch beobachtet, „das Publizieren zurück in den akademischen Bereich zu holen.“

Wie sich BerlinUP konkret von kommerziellen Verlagen unterscheidet, was es mit dem Modell „Diamond Open Access“ auf sich hat und inwiefern BerlinUP sich seit seiner Gründung 2023 verändert hat, erzählt BerlinUP-Sprecher Jürgen Christof im BUA-Interview. Hier nachlesen.

„Forschungsjournale gehören in die Hände von Forschungseinrichtungen“

Prof. Dr. Vera Meyer ist Open-Access-Beauftragte der TU Berlin und engagiert sich seit vielen Jahren für den freien Zugang zu Forschungsliteratur. Foto: Martin Weinhold

Damit wissenschaftliche Daten und Literatur frei verfügbar und nutzbar sind, braucht es nicht nur die nötigen Infrastrukturen, sondern auch Forschende wie Vera Meyer, die ihre Arbeiten in Open-Access-Formaten veröffentlichen. Prof. Dr. Vera Meyer ist Biotechnologin und Professorin für Angewandte und Molekulare Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin). Seit 2016 ist sie Open Access-Beauftrage an ihrer Universität und setzt sich dafür ein, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen frei zugänglich sind.

Frau Prof. Meyer, warum brauchen wir einen freien und kostenlosen Zugang zu Forschungsliteratur?

Dafür gibt es viele gute Gründe. Einer davon ist, dass unsere Wissenschaft gesellschaftlich über Steuermittel alimentiert ist. Deshalb sollten wir das Wissen der Gesellschaft auch frei zur Verfügung stellen. Damit ist nicht gemeint, dass man Patente verhindert oder Industriedaten freigibt. Wenn die Entscheidung fällt, die Daten in der wissenschaftlichen Community zu veröffentlichen, werbe ich dafür, dass auch Jede und Jeder außerhalb dieser Community diese Veröffentlichung lesen kann. Diese Daten sollten weltweit frei zugänglich sein, ob im Zug, zuhause, im Intranet oder im Café. Ein anderer Grund ist der wissenschaftliche Nachwuchs: Die Studierenden heute sind quasi mit dem Internet geboren und holen sich alle wichtigen Informationen von dort. Was dort nicht auffindbar ist, existiert für sie nahezu nicht. Open Access ist deshalb für die Lehre sehr wichtig und ermöglicht, dass aktuelle Forschungsergebnisse integriert und leicht von Studierenden nachvollzogen werden können.

Seit 2016 sind sie Open Access-Beauftragte der TU Berlin. Welche Meilensteine hat die Bewegung in den vergangenen Jahren bereits erreicht?

Open Access ist etabliert – das ist ein wirklich großer Meilenstein. Dieser Prozess hat ein paar Jahre gedauert und am Anfang war etwas Werbung notwendig, um Forschende davon zu überzeugen, öffentlich und freizugänglich zu publizieren.

Wie haben Sie die offenbar erfolgreiche Überzeugungsarbeit geleistet?

In jeder Fachdisziplin gibt es etablierte Publikationswege – also bestimmte Journale oder Verlage. Es gibt die sehr bekannten Spitzenjournale wie Nature oder Science, in denen eine Veröffentlichung quasi als Ritterschlag gilt. Das sollten wir überdenken. Denn das Journal ist nicht das entscheidende Qualitätskriterium, sondern es ist der Artikel selbst. Wird er häufig von anderen Forschenden zitiert? Beeinflusst er die künftige Forschung auf seinem Gebiet? Es ging am Anfang erst einmal darum, den Kolleginnen und Kollegen verständlich zu machen, dass es auch andere Publikationswege gibt und dass es sich lohnt, diese auszuprobieren. 2016 wurde ich Open Access-Beauftragte der TU Berlin. Wir sind damals durch alle Fakultäten gegangen, haben mit den Studierenden, internationalen Stipendiat:innen und allen möglichen Einrichtungen gesprochen, um zu erklären, warum Open Access wichtig ist. Parallel dazu gab es auch eine politische Entwicklung: Die EU, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Berliner Senat und viele weitere Institutionen haben Förderprogramme aufgesetzt, in denen Open Access-Publikationen die Voraussetzung für eine finanzielle Förderung waren. Das hat natürlich sehr geholfen. Auf der anderen Seite beobachten wir jetzt jedoch einen kontinuierlichen Preisanstieg für Open-Access-Veröffentlichungen in kommerziellen Verlagen, der uns Sorgen macht.

Welche Bedenken gibt es gegenüber Open Access?

Viele Forschende haben die unbegründete Angst, dass ihr wissenschaftlicher Erfolg darunter leiden könnte. Aber das stimmt aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen nicht. In einigen Forschungsfeldern gibt es auch noch keine Open Access-Journale und viele Forschende trauen sich nicht zu, ein eigenes zu gründen. Aber selbst dann kann man seine Veröffentlichung als Open Access zur Verfügung stellen: auf den sogenannten Repositorien der Universitäten, die die Werke maximal zwölf Monate nach Erstveröffentlichung als Zweitveröffentlichung ohne Zugangsbeschränkungen nutzbar machen. Auf dem Repositorium der TU Berlin „DepositOnce“ etwa sind bereits 5.000 solcher Zweitveröffentlichungen hinterlegt.

Wie verändert Open Access die Forschung?

Es gibt Daten, die zeigen, dass Open Access-Paper häufiger zitiert und im weiteren Forschungsprozess häufiger berücksichtigt werden. Denn sie sind leichter zugänglich. Der eigene Erkenntnisprozess kommt also schneller in der Wissenschaft und in der Gesellschaft an. Es ist entscheidend zu verstehen, dass man Teil einer Community ist. Wenn etwas leicht zu finden ist, kann ich selbst viel leichter recherchieren und schneller Wissen erlangen. Es wäre natürlich ideal und wünschenswert, wenn wir eines Tages einen Open Access-Anteil von 100 Prozent hätten.

Welche Schritte sind dafür noch notwendig?

Wissenschaftliches Publizieren beruht auf der Arbeit vieler Forschender: Wenn jemand selbst forscht, schreibt, gutachterlich tätig ist oder editiert, bekommt die Person für all das in der Regel kein Geld. Das große Geld mit wissenschaftlichen Publikationen verdienen die Verlage. Bei den sogenannten hybriden Journalen kann man gegen viel Geld – wir sprechen von mehreren Tausend Euro – das eigene Paper in Open Access umwandeln. Das ist ein marktwirtschaftliches Denken, das man aus meiner Sicht dringend hinterfragen sollte. Wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir freie Repositorien und Journale besser unterstützen können. Der mithilfe der Berlin University Alliance initiierte Verlag Berlin Universities Publishing (BerlinUP) ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die ersten Universitätsverlage wurden in England bereits vor einigen hundert Jahren gegründet und sind mit dem Ziel angetreten, wissenschaftliches Wissen der Gesellschaft und den Forschenden anderer Universitäten zu vermitteln. Da müssen wir wieder hin. Forschungsjournale gehören in die Hände von Forschungseinrichtungen, nicht in die von Aktiengesellschaften.

Der von Ihnen erwähnte Verlag BerlinUP wurde 2019 als Publikationsplattform der vier BUA-Partnerinnen initiiert und im Herbst 2023 offiziell als Verlag gegründet. Das erste Buch dieses Verlags stammt von Ihnen. Warum haben Sie sich für diesen Publikationsweg entschieden?

Ja, das ist das Buch „Engage with Fungi“, das ich 2022 veröffentlicht habe. Ein Teil meiner Forschung hat viel mit Citizen Science zu tun. Pilzbiotechnologie ist ein spannendes Forschungsfeld und trägt das Potenzial in sich, Märkte und Produktionsverfahren grundlegend zu verändern. Vielleicht wohnen wir künftig in Häusern, die aus Pilzen sind oder tragen nachhaltig produzierte Kleidung aus Pilzmaterialien. Ich denke, wir können Innovationen nur vorantreiben, wenn wir Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst zusammenführen. Keiner von uns kann die Welt allein verstehen und verändern. Das können wir nur zusammen erreichen. Deshalb richtet sich das Buch an viele Akteure verschiedenster Disziplinen und Hintergründe. Der neue Verlag eignet sich hervorragend für diese Zielgruppe und auch für die Vernetzung von Forschenden aus den vier BUA-Häusern. Zugleich ist es ein Signal: Es gibt die neuen universitären Verlage, lasst sie uns als zentrale Veröffentlichungswege nutzen. Die erste Auflage des Buches ist übrigens bereits vergriffen, die zweite ist nachgedruckt. Das zeigt, dass dieser Publikationsweg sehr erfolgreich sein kann.