Warum guter Kaffee nicht genug ist

Gabriela Schneider beschäftigt sich mit einem der meistkonsumierten Produkte der Welt – und mit den Ungleichheiten, die entlang seiner globalen Wertschöpfungskette entstehen.

Aufgewachsen in Poços de Caldas im Südosten Brasiliens – einer Region, in der Kaffeeanbau zum Leben gehört – hatte sie früh Kontakt zu den Menschen, die ihn produzieren: Farmer*innen, Händler*innen und Röster*innen.

Heute lebt Gabriela in Berlin und forscht als Doktorandin an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Handel und Konsum. Ihr Ziel: mehr soziale und ökologische Gerechtigkeit in den globalen Lieferketten – und ein kritischer Blick auf die Kriterien, nach denen Kaffeequalität bewertet wird.

Gabriela argumentiert, dass im boomenden Specialty-Sektor oft ästhetische Merkmale wie Geschmack, Exklusivität und Storytelling im Vordergrund stehen – während faire Arbeitsbedingungen, Rückverfolgbarkeit oder ökologische Standards zu wenig Beachtung finden. Diese Verschiebung sei Ausdruck tiefer liegender Machtverhältnisse im neoliberalen, globalisierten Ernährungssystem.

Neben einem Master in nachhaltiger Entwicklung und einem Bachelor in internationalem Handel an der Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro bringt Gabriela fundiertes Praxiswissen mit: Zertifikate in Kaffeeexport, sensorischer Analyse und Barista-Skills.

Im Interview spricht sie über das Paradox der Kaffeewertschöpfung, den Einfluss politischer Konsumentscheidungen – und warum die Zukunft des Kaffees nur gerecht sein kann, wenn sie dekolonial gedacht wird.

Kaffeeproduktion in Minas Gerais, dem wichtigsten Kaffeeanbaugebiets Brasiliens. Hier wird über die Hälfte des gesamten brasilianischen Kaffees produziert. | Credit: Gabriela Schneider

Gabriela, was hat dein Interesse an Kaffee und Nachhaltigkeit geweckt?

Ich komme aus einer Kleinstadt namens Poços de Caldas im Südosten Brasiliens, in der Kaffee angebaut wird. Mein Bundesstaat produziert 60 Prozent des Kaffees in Brasilien – und Brasilien ist der weltweit größte Kaffeeproduzent. Der enge Kontakt zu Produzent*innen, Händler*innen und anderen Akteuren im Kaffeesektor hat mich früh geprägt und in den vergangenen Jahren habe ich mich dem Thema Kaffee auch wissenschaftlich gewidmet – mit Fokus auf Rückverfolgbarkeit, Qualität und Nachhaltigkeit.

Was macht guten Kaffee aus – und wer entscheidet das?

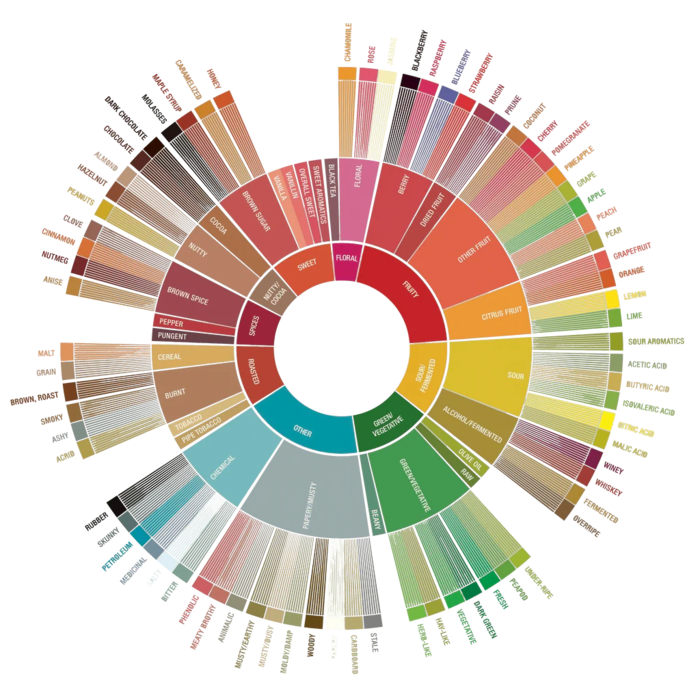

Mit dem Ziel, objektive Kriterien zu etablieren, wurde 1995 von der Specialty Coffee Association of America (SCA) das „Flavor Wheel“ eingeführt. Damit werden sensorische Eigenschaften wie Duft, Säure, Süße, Körper oder Ausgewogenheit systematisch erfasst. Jeder dieser Aspekte wird auf einer Skala von 6 bis 10 Punkten bewertet. Die Gesamtpunktzahl entscheidet darüber, ob ein Kaffee als „Specialty Coffee“ – also als besonders hochwertig – eingestuft wird. Die Mindestgrenze dafür liegt bei 80 Punkten.

Ich argumentiere jedoch, dass diese Methode nicht neutral ist. Schon die Auswahl der zu bewertenden Eigenschaften prägt die Definition von Qualität. Außerdem ließen sich noch ganz andere Kriterien anlegen: kurze Vermarktungswege beispielsweise oder die sozial-ökologische Situation am Ursprungsort.

Das "Flavour Wheel" wurde eingeführt, um sensorische Merkmale zu identifizieren und zu quantifizieren, Aromen zu beschreiben, Proben zu vergleichen und Präferenzen festzulegen. | Credit: Specialty Coffee Association of America

Zudem sind sensorische Urteile per se subjektiv und können zwischen Verkoster*innen stark variieren und es gibt Insider-Normen wie bei Wein: Was Kenner*innen als Spitzenqualität einstufen, ist nicht unbedingt das, was durchschnittliche Konsument*innen mögen. Und was als hochwertig gilt, verändert sich mit der Zeit. Die fruchtigen Noten natürlicher ostafrikanischer Bohnen galten früher als minderwertig – heute sind sie voll im Trend.

Wenn mich also jemand fragt: „Was ist der beste Kaffee der Welt?“ antworte ich immer: Der, der dir am besten schmeckt.

Kaffee ist heute fast eine Wissenschaft für sich. Was steckt – aus Forschungsperspektive – hinter der Entwicklung zum Specialty Coffee?

Seit den 1960er Jahren regelte das Internationale Kaffeeabkommen (ICA) Exportquoten zwischen Anbauländern und Konsummärkten, um in einem von politischen und klimatischen Schwankungen stark beeinflussten Sektor Preisstabilität zu gewährleisten. Nach seinem Zusammenbruch 1989 aufgrund von internen Streitigkeiten über die Quotenverteilung wurde der Kaffeemarkt vollständig liberalisiert – zulasten der Verhandlungsmacht traditioneller Anbauländer. Es folgte das, was Forschende als „Qualitätswende“ im Kaffee bezeichnen: In dem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld wurde Differenzierung über Qualität zur zentralen Strategie – und leitete ein, was wir heute als die „Third Wave of Coffee“ kennen, in der sensorische Erlebnisse, Storytelling und neue Bewertungspraktiken den Markt prägten. Rösten, Brühen, Scoring – all das wurde zu Mitteln der Distinktion, wobei Trendsetter*innen in Konsumländern festlegen, was als wertvoll gilt.

Gabriela und Kolleg*innen beim Cupping auf dem 4. Terroir-Wettbewerb der Vulkanregion von Minas Gerais, Brasilien, November 2024. | Credit: Gabriela Schneider

Wenn Qualität so wichtig ist – wieso bleibt so wenig vom Gewinn der Kaffeeindustrie in den Anbauländern?

Trotz der Aufwertung von Qualität und Herkunft bleibt die finanzielle Wertschöpfung ungleich verteilt. 2008 zeigten Daten, dass der globale Kaffeemarkt jährlich über 55 Milliarden US-Dollar umsetzte – aber nur 13 % davon in den Erzeugerländern verblieben. Ich vermute, dass dieser Anteil heute noch geringer ist.

Der Großteil der Wertschöpfung wird von Röstereien, Spezialitäten-Cafés und Akteuren in Nischenmärkten des globalen Nordens abgeschöpft, die durch Produktdifferenzierung und Markenbildung den Preis in die Höhe treiben. Die Schweiz, Deutschland und Italien machen heute 95 Prozent der weltweiten Exporte industriell verarbeiteter Kaffeeprodukte aus – obwohl sie keine eigenen Plantagen haben. Sie importieren grüne Bohnen, verarbeiten sie und exportieren das hochpreisige Endprodukt.

All dies führt zu dem, was wir das Kaffee-Paradoxon nennen: Farmer*innen werden auf Verpackungen gefeiert und durch Herkunftsgeschichten inszeniert – doch sie erhalten nur einen sehr kleinen Teil des Wertes. Die sensorische Raffinesse, die im Spezialitätenmarkt gefeiert wird, führt selten zu einem fairen Einkommen für die Landwirt*innen. Diese müssen oft teure Entscheidungen, z. B. über Varietät oder Aufbereitung, Jahre im Voraus treffen – und das unter unsicheren Marktbedingungen. Risiken und Lasten werden zurück an die Produzent*innen delegiert – ein Muster, das an die koloniale Geschichte des Kaffeehandels erinnert.

Sklaven auf einer Kaffee-Farm in Brasilien, 1882. In die portugiesische Kolonie Brasilien wurden über die Jahrhunderte mehr Sklaven verschleppt als in die gesamten USA. | Credit: Gilberto Ferrez, IMS.

Kann Kaffee jemals wirklich nachhaltig sein – sozial und ökologisch?

Das ist die zentrale Frage unserer Zeit. Kurz gesagt: Kaffee kann wirklich nachhaltig werden – aber nur, wenn wir aufhören, Qualität von Gerechtigkeit zu trennen. Hochwertiger Kaffee muss auch fairer und ethischer Kaffee sein – und das bedeutet, unbequeme Fragen zu stellen, Macht neu zu verteilen und die Wertschöpfungskette von Grund auf neu zu denken.

1. Wir müssen dringend die Kaffeegeschichte dekolonisieren.

Wir müssen das gängige Storytelling hinterfragen, das Farmer*innen romantisiert, aber strukturelle Ungleichheiten der Kaffeeproduktion ausblendet. Herkunftsnamen oder Fotos von Produzent*innen auf Verpackungen reichen nicht – wir müssen die Produzent*innen in Entscheidungen über Qualität, Preisgestaltung und Repräsentation einbeziehen. Dazu gehört auch, das koloniale Erbe des Kaffees anzuerkennen – eine Geschichte, die auf Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und Umwelt im globalen Süden basiert – und heute fortbestehende Machtasymmetrien offen zu adressieren.

2. Wir müssen hinterfragen, was „Qualität“ eigentlich bedeutet.

Die gängige Definition von Kaffeequalität wird vor allem von Akteur*innen in Konsumländern geprägt – mithilfe industrieller Bewertungsinstrumente wie dem SCA Flavor Wheel. Dieses orientiert sich an scheinbar objektiven Kriterien und bevorzugt bestimmte Geschmacksprofile, während andere ausgeschlossen werden. Aktuell arbeitet die SCA an einem neuen „Coffee Value Assessment“, das soziale und ökologische Aspekte nicht länger als Zusatz, sondern als festen Bestandteil von Qualität versteht.

3. Wir müssen auf Rückverfolgbarkeit setzen.

Wir müssen uns fragen: Wie geht meine Kaffee-Lieferkette mit Arbeitsbedingungen und Ressourcen um? Wer profitiert? Wer trägt das Risiko? Rückverfolgbarkeit muss über die reine Logistik hinausgehen und Informationen über Arbeitsbedingungen, Landnutzung, Wasserbewirtschaftung und andere ökologische Praktiken einbeziehen – allerdings auf eine Weise, die Produzent*innen nicht zusätzlich belastet.

Einige alternative Akteur*innen in Europa führen sogenannte „projects in origin“ mit Kaffee produzierenden Gemeinden in Brasilien durch. Weitere Infos dazu findet man zum Beispiel auf der Website von The Barn, die Partnerschaften mit Farmen in Brasilien pflegen.

Was macht Berlin zu einem besonderen Ort für deine Forschung?

Berlin ist für meine Forschung ideal: Deutschland ist heute der größte Abnehmer brasilianischen Kaffees – ein zentraler Knotenpunkt in der globalen Wertschöpfungskette. Berlin ist außerdem ein internationales Zentrum, in dem Perspektiven aufeinandertreffen. Die Stadt fördert interdisziplinären Austausch und beheimatet eine wachsende Community, die sich mit ethischem Konsum beschäftigt.

Wenn wir Konsum als eine Form gesellschaftlichen Engagements verstehen, können wir politische, wirtschaftliche und ökologische Perspektiven zusammenbringen – und besser nachvollziehen, wie unsere Kaufentscheidungen Arbeitsbedingungen, Umweltpolitik und die Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung beeinflussen.

Wie sieht für dich die Zukunft des Kaffees aus?

Für mich ist die Zukunft des Kaffees dekolonial. Mit neuen gesetzlichen Vorgaben wie der EU-Entwaldungsverordnung sehe ich eine Rückkehr zu ökologischen Fragestellungen, aber diesmal hoffe ich auf tiefere Auseinandersetzungen mit Themen wie Gerechtigkeit, Repräsentation und Machtverhältnissen in der Wertschöpfungskette.

Außerdem müssen in den Anbauländern selbst mehr Menschen in der sensorischen Analyse ausgebildet sein. Gleichzeitig mache ich mir Sorgen, dass Spezialitätenkaffee noch mehr zur Nische wird – denn Inflation, Klimaextreme und steigende Produktionskosten erschweren den Zugang sowohl für Produzent*innen als auch für Konsument*innen.

Die Herausforderung der kommenden Jahre wird darin bestehen, hochwertigen Kaffee nicht nur exklusiv zu machen – sondern inklusiv, gerecht und verwurzelt im lokalen Wissen und den Werten der Herkunftsgemeinschaften.

Was hältst du von der Zusammenarbeit zwischen der BUA und The Barn?

Wissenschaft lebt vom Austausch – es reicht nicht, wenn Forschungsergebnisse nur in akademischen Kreisen zirkulieren. Wir müssen Barrieren abbauen und genau das hat die Zusammenarbeit zwischen der BUA und The Barn getan. Sie hat einen Raum geschaffen, in dem ich Einblicke aus meiner Forschung einem breiteren Publikum zugänglich machen und Gespräche über Nachhaltigkeit, Konsum und globale Wertschöpfungsketten führen konnte. Danke, dass ihr diese Tür geöffnet habt!

Hier erfährst du mehr über die Zusammenarbeit der BUA mit The Barn.