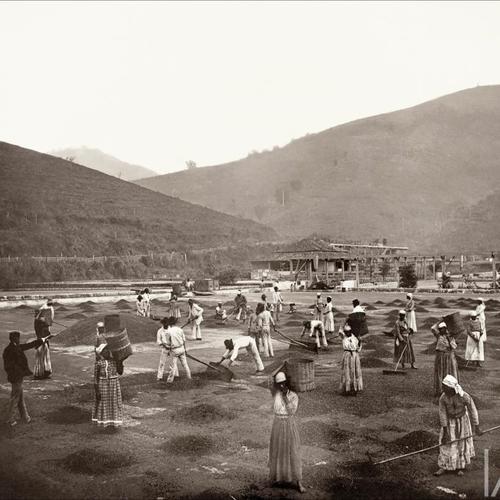

Sklaven auf einer Kaffee-Farm in Brasilien, 1882. In die portugiesische Kolonie Brasilien wurden über die Jahrhunderte mehr Sklaven verschleppt als in die gesamten USA. | Credit: Gilberto Ferrez, IMS.

Kann Kaffee jemals wirklich nachhaltig sein – sozial und ökologisch?

Das ist die zentrale Frage unserer Zeit. Kurz gesagt: Kaffee kann wirklich nachhaltig werden – aber nur, wenn wir aufhören, Qualität von Gerechtigkeit zu trennen. Hochwertiger Kaffee muss auch fairer und ethischer Kaffee sein – und das bedeutet, unbequeme Fragen zu stellen, Macht neu zu verteilen und die Wertschöpfungskette von Grund auf neu zu denken.

1. Wir müssen dringend die Kaffeegeschichte dekolonisieren.

Wir müssen das gängige Storytelling hinterfragen, das Farmer*innen romantisiert, aber strukturelle Ungleichheiten der Kaffeeproduktion ausblendet. Herkunftsnamen oder Fotos von Produzent*innen auf Verpackungen reichen nicht – wir müssen die Produzent*innen in Entscheidungen über Qualität, Preisgestaltung und Repräsentation einbeziehen. Dazu gehört auch, das koloniale Erbe des Kaffees anzuerkennen – eine Geschichte, die auf Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und Umwelt im globalen Süden basiert – und heute fortbestehende Machtasymmetrien offen zu adressieren.

2. Wir müssen hinterfragen, was „Qualität“ eigentlich bedeutet.

Die gängige Definition von Kaffeequalität wird vor allem von Akteur*innen in Konsumländern geprägt – mithilfe industrieller Bewertungsinstrumente wie dem SCA Flavor Wheel. Dieses orientiert sich an scheinbar objektiven Kriterien und bevorzugt bestimmte Geschmacksprofile, während andere ausgeschlossen werden. Aktuell arbeitet die SCA an einem neuen „Coffee Value Assessment“, das soziale und ökologische Aspekte nicht länger als Zusatz, sondern als festen Bestandteil von Qualität versteht.