Überall Menschen, überall Leben – und doch einsam mittendrin.

Silvan Hornstein ist einer der fünf Gewinner*innen unseres Ideenwettbewerbs "Kunst trifft Wissenschaft". Gewonnen hat er in der Kategorie sozialer Zusammenhalt - eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.

Silvan Hornstein entwickelt an der Humboldt-Universität Berlin eine digitale Anwendung gegen Einsamkeit bei jungen Menschen.

Einsamkeit gilt als wachsendes gesellschaftliches Problem, das tief in die psychische und körperliche Gesundheit eingreift. Studien zeigen: Wer sich dauerhaft einsam fühlt, hat ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – und eine verkürzte Lebenserwartung. Auch junge Menschen fühlen sich heute häufiger einsam – und das trotz voller Vorlesungssäle, WG-Küchen und Großstadttrubel. In Berlin, wo Individualität gefeiert und soziale Nähe oft flüchtig ist, trifft diese Form der Einsamkeit besonders viele. Dennoch wird Einsamkeit häufig missverstanden oder verharmlost, gerade wenn es um jüngere Menschen geht.

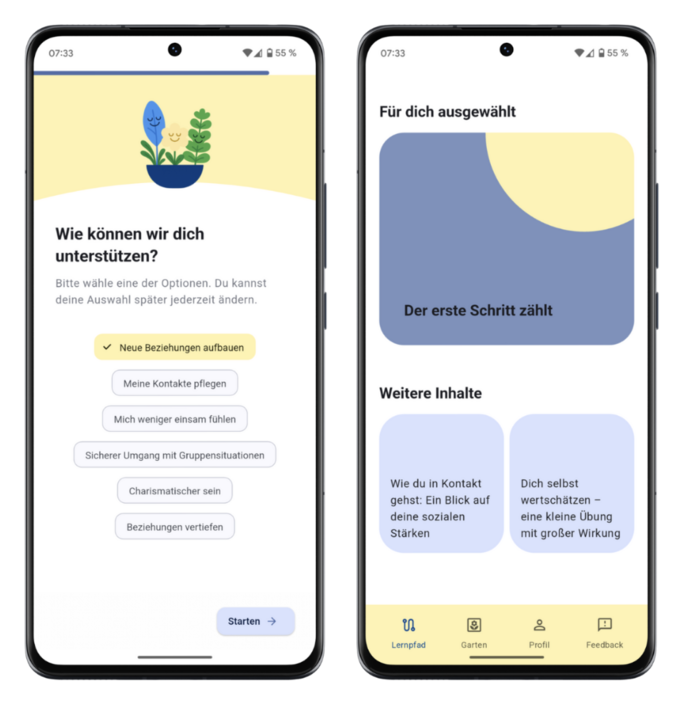

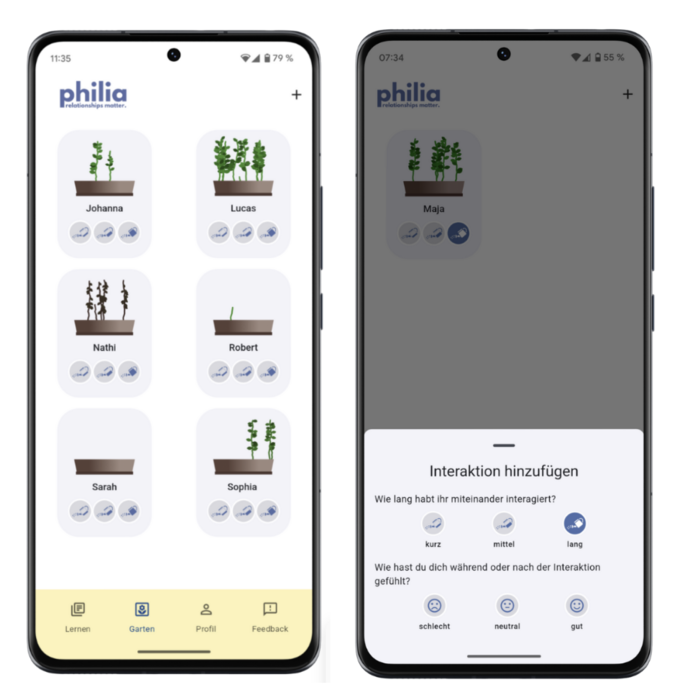

Silvan Hornstein, Psychologe und Doktorand an der Humboldt-Universität zu Berlin, will das ändern. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er platoniq.health, eine App, die nicht einfach nur Kontakte vermittelt, sondern gezielt soziale Kompetenzen stärkt und hinderliche Denkmuster verändert. Grundlage sind Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung: Besonders wirksam gegen Einsamkeit sind Interventionen, die das Wie von Beziehungen in den Mittelpunkt stellen – nicht nur das Ob.

Für sein Forschungsprojekt wurde Silvan bei unserem Ideenwettbewerb in der Kategorie „Sozialer Zusammenhalt“ ausgezeichnet. Im Interview erklärt er, warum Berlin als die Einsamkeitshauptstadt gilt, welche Rolle digitale Tools in der Gesundheitsversorgung spielen können und was ihn zu seinem Projekt inspiriert hat.

Silvans Ziel: Einsamkeit entstigmatisieren, präventive Angebote schaffen – und sozialen Zusammenhalt stärken, wo er dringend gebraucht wird.

Beziehungen erlernen – eine visuelle Interpretation der Forschung von Silvan Hornstein. Das Motiv wird im Rahmen der Kampagne DAS OFFENE WISSENSLABOR der BUA im Berliner Stadtraum plakatiert. | Artist: Robin Lochmann

Lieber Silvan, herzlichen Glückwunsch, du hast den BUA-Ideenwettbewerb im Bereich Sozialer Zusammenhalt gewonnen. Was hat dich dazu bewogen, beim Ideenwettbewerb mitzumachen?

Ein großes Problem in der Thematik Einsamkeit ist das Stigma und das fehlende Bewusstsein gerade bei jungen Leuten. Trotz toller Initiativen in den vergangenen Jahren denken bei dem Thema immer noch viele ausschließlich an ältere Menschen und viele der zahlreichen jungen Betroffenen fühlen sich alleine mit dem Problem. Als ich den Aufruf sah, dachte ich, das könnte eine tolle Gelegenheit sein, um Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema zu generieren.

Was genau verstehst du unter Einsamkeit – und warum ist sie so gefährlich für unsere Gesundheit?

Einsamkeit wird in der Forschung als subjektive Wahrnehmung unzureichender sozialer Kontakte definiert. Somit ist sie nicht das gleiche wie soziale Isolation, ein häufiges Missverständnis: Menschen können auch einsam sein, wenn sie viele Menschen in ihrem Leben haben, aber diese Kontakte als unzureichend empfinden. Der Einsamkeitsbericht der Bundesregierung geht von fast 10 Millionen Betroffenen aus. In aktuellen Umfragen gibt gar jede 3. junge Person an, stark hieran zu leiden. Und das hat verheerende Folgen für die Gesundheit. Einsamkeit ist mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung, einem stark erhöhten Risiko psychischer Erkrankungen aber auch von Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert. Der Leiter einer der umfassendsten Längsschnittstudien zum menschlichen Wohlbefinden, Robert Waldinger, fasste diese Konsequenzen mal wie folgt zusammen, dem habe ich nichts hinzuzufügen: “Loneliness kills. It’s as powerful as smoking or alcoholism.”.

Warum ist Einsamkeit gerade in Berlin ein so großes Thema?

Berlin wird nicht umsonst immer wieder als „Einsamkeitshauptstadt“ bezeichnet. Die Stadt spiegelt viele gesellschaftliche Entwicklungen wider, die mit Einsamkeit in Verbindung stehen. Der Anteil an Singlehaushalten ist hier deutlich höher als im Rest des Landes. Gleichzeitig verlieren traditionelle soziale Strukturen wie Religion, Vereinsleben oder familiäre Netzwerke zunehmend an Bedeutung – für viele gerade junge Berliner:innen spielen sie kaum noch eine Rolle.

Berlin ist voll, laut und bunt – überall Menschen, überall Leben. Und trotzdem fühlen sich viele einsam, denn die physische Nähe ersetzt keine emotionalen Beziehungen.

Du entwickelst eine App gegen Einsamkeit. Wieso?

Einsamkeit ist nicht nur ein unterschätztes, sondern auch ein extrem unterversorgtes Problem. Weil Einsamkeit keine offizielle Krankheitsdiagnose ist, greift das Gesundheitssystem bislang kaum – konkrete, niedrigschwellige Angebote fehlen. Genau das möchten wir mit platoniq.health ändern. Wenn von „Lösungen gegen Einsamkeit“ die Rede ist, denkt man oft an Initiativen, die Menschen miteinander in Kontakt bringen. Solche Ansätze sind wertvoll – doch gerade bei jungen Betroffenen zeigt sich: Es geht nicht unbedingt darum, neue Menschen kennenzulernen. Die eigentliche Herausforderung liegt oft darin, stabile, tiefere Beziehungen aufzubauen.

Was können Nutzer*innen von deiner App erwarten?

Studien zeigen, dass Interventionen, die nicht nur neue soziale Kontakte schaffen, sondern gezielt die Beziehungsfähigkeit stärken, besonders wirksam gegen Einsamkeit sind. Mit platoniq.health entwickeln wir eine digitale Anwendung, die genau das leistet: Mithilfe bewährter psychologischer Techniken unterstützt die App dabei, soziale Kompetenzen zu fördern und hinderliche Gedankenmuster zu verändern – also genau jene Muster, die es Betroffenen schwer machen, Nähe zuzulassen oder Beziehungen zu pflegen.

Langfristig wollen wir platoniq.health als präventive Gesundheitsleistung in die Regelversorgung bringen – ohne Kosten für die Nutzer*innen.

Digitale Tools in der psychischen Gesundheitsversorgung – Chance oder Risiko?

Digitale Tools haben ein riesiges Potential, die Versorgung zu verbessern. Die Wirksamkeit ist gut belegt, und mit dem DiGA Framework haben sie einen festen Platz in der Regelversorgung gefunden, als Therapiebegleitung, zur Überbrückung von Wartezeiten oder als Stand-Alone Lösungen. Besonders interessant ist ihr präventiven Einsatz – wie bei Einsamkeit, die zwar mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen verbunden ist, aber nicht als behandlungsbedürftige psychische Störung klassifiziert wird.

Wie bist Du persönlich zu diesem Thema gekommen?

Mein Interesse an diesem Thema liegt einerseits auf einer wissenschaftlich-intellektuellen Ebene begründet. Mich fasziniert die Evolutionspsychologie – also die Frage, wie unsere evolutionäre Herkunft unser Verhalten und Erleben bis heute prägt. Eine Kern-Einsicht hierbei ist die herausragende Bedeutung sozialer Beziehungen in der Menschheitsgeschichte. Die Frage, wie man dies im Sinne der psychischen Gesundheitsversorgung nutzen kann, schwirrt mir schon lange im Kopf herum.

Eine andere Inspiration war mein Freund Bolu, der im ersten Corona-Lockdown aus Nigeria nach Berlin gezogen ist und hierbei schwer zu kämpfen hatte. Das hat mich sehr berührt und mich an mein wohl deutlich harmloseres, aber dennoch prägendes Erlebnis erinnert, wie ich mit 18 frisch nach Berlin gezogen bin, ohne wirklich Leute zu kennen.

Was war für dich die bisher größte Herausforderung in diesem Projekt?

Ein Projekt zwischen Forschung, Wirtschaftlichkeit und Patient*innennutzen umzusetzen ist zweifelsohne sehr herausfordernd, da man so viele verschiedene Interessen und Ziele miteinander abwägen muss. Aber ich bin froh, eine besonders große Herausforderung schon fast bewältigt zu haben, nämlich inspirierende Mitstreiter*innen zu finden. Mit Lara Sachs und Daniel Stachnik arbeiten wir nämlich jetzt schon zu dritt. Lara unterstützt meinen doch sehr wissenschaftlich-psychologischen Zugang mit ihrer wirtschaftlichen Expertise und Daniel baut als Softwareentwickler unsere Intervention im App Format.

Gibt es bereits Gespräche mit der Stadt Berlin, Krankenkassen oder anderen Partnern, um deine App in die Versorgung zu bringen?

Wir arbeiten intensiv daran, unser evidenzbasiertes Versorgungsangebot weiterzuentwickeln, zu validieren und in die Regelversorgung zu integrieren. Unterstützt werden wir dabei von der Stadt Berlin in Form des Berliner Startup Stipendiums und der Humboldt Universität. Hier arbeiten wir eng mit Prof. Dr. Ulrike Lüken am Lehrstuhl Psychotherapie zusammen. Um den hohen Anforderungen an Wirksamkeit der Anwendung und Datenschutz gerecht zu werden, benötigt es allerdings Zeit und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir hoffen, hierfür weitere Finanzierungen gewinnen zu können, etwa das EXIST Gründerstipendium.

Die erste Version unserer Anwendung ist bereits kostenfrei verfügbar. Wir freuen uns über alle, die sie ausprobieren und uns mit realem Feedback dabei helfen, das bestmögliche Versorgungsangebot für Betroffene schaffen zu können.

Lieber Silvan, danke für das Gespräch!